|

Francis Devay [1865-]

Stanislas Francis, fils de Jean-Baptiste Devay, docteur médecin et de Marie Amélie Poulin est né à Chaponost, lieu de la Côte de l'Air (Rhône) le 1er juillet 1865. Il merd son père à l'âge de vingt ans, et s'engage dans des études de médecine.

Interne provisoire des Hôpitaux de Lyon, il est nommé interne titulaire en médecine de l’asile de Bron au concours du 1er décembre 1890, et choisit le service du Pr Pierret.

Il est reçu docteur le 27 juillet 1892, avec une thèse portant le titre de Contribution à l'étude de la dilatation de l'estomac et des troubles psychiques qu'elle provoque. Etude de pathologie nerveuse et mentale. Il y remercie le professeur Auguste Pierret [1845-1920], François Brun [1854-] et ses collègues internes à Bron André Viallon [1867-1921] et Louis Paret [-1892], ainsi qu'Hippolyte Royet [-1923], ancien interne de Bron et chef de clinique des maladies mentales. Quatre mois plus tard, en novembre, il est nommé au concours Chef de clinique des maladies mentales à la Faculté de médecine de Lyon.

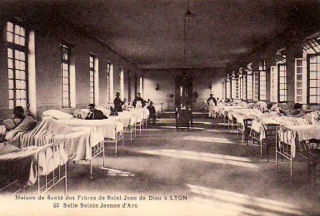

En 1897, il devient Médecin chef adjoint de la Maison de Santé des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, et en 1901 l'un de ses médecins en chef [Lyon médical 1901, p.892], Georges Carrier étant médecin adjoint.

En 1900, tandis que Devay a pris la direction de l’Echo médical de Lyon, il est victime d'une violente agression : frappé dans l’abdomen d’un tire-point par un malade travailleur de l’atelier de menuiserie qu’il venait de vacciner contre la variole, Devay est sauvé par le docteur Mathieu Jaboulay [1860-1913], chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon et grand spécialiste de la chirurgie digestive.

|

Médecin aliéniste grièvement blessé par un de ses malades

« Un médecin aliéniste vient encore de payer de son sang et, bien peu s’en est fallu, de sa vie, son dévouement à ses malades.

Le Dr Francis Devay, médecin-adjoint à l’asile des Frères de Saint- Jean-de-Dieu a Lyon, charge du service pendant une absence du médecin en chef, M. le Carrier, a été mortellement frappé par un de ses malades, au moment même où il cherchait à le protéger. En raison de l’épidémie de variole qui régnait à Lyon il y a quelques semaines, il avait dû procéder à la vaccination de tout l’établissement et, le 22 janvier dernier, il venait de vacciner un persécuté nomme Claude J..., âgé de cinquante-deux ans, originaire de la Loire, département pour lequel l’asile Saint-Jean-de-Dieu fait office d’asile public, lorsque ce malade, qui s’était laisse opérer sans mot dire, se précipita sur lui et lui porta au ventre un violent coup de tire-point en criant : « Voilà pour toi ! »

Le Dr Devay eut l’énergie et le sang-froid de se rendre a l'infirmerie, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir avec ménagement sa jeune femme, car il est marié et père d’un tout jeune enfant, et fit appeler en toute hâte le Dr Jaboulay, chirurgien des hôpitaux, qui accourut aussitôt.

Le tire-point, sorte de lime triangulaire à pointe effilée, avait pénétré à travers les vêtements, avec la force d’une baïonnette, et perforé la paroi abdominale un peu en dehors et a gauche de la ligne blanche, et à 4 centimètres environ au-dessous de l’ombilic, atteignant l’intestin grêle. Une hémorragie assez forte avait fait tumeur dans la fosse iliaque gauche. Le Dr Jaboulay fit transporter notre malheureux confrère à l'Hôtel-Dieu et, à deux heures de l’après-midi, il pratiquait une laparotomie d’urgence, intervention limitée par l’état de shoc extrême du blessé, arrêtait l’hémorragie et plaçait deux drains dans la plaie. Pendant cinq jours, notre confrère a été entre la vie et la mort. Mais, grâce aux soins dévoués du Dr Jaboulay, à ceux de sa femme, qui ne l’a quitté ni jour ni nuit, de ses amis et de ses parents qui se sont relayés à son chevet pour lui éviter tout mouvement dangereux, grâce aussi à sa vigoureuse constitution, la péritonite ne s’est pas généralisée ; il s’est établi des adhérences et une fistule qui tend aujourd’hui à l’oblitération.

Le fou assassin était un persécuté, assez tranquille jusque-là, et qu’on avait cru pouvoir employer dans un atelier de menuiserie, ce qui explique qu’il ait eu en sa possession la lime dont il s’est servi. Une enquête a demontré sa complète irresponsabilité.

Le Dr Devay, ancien interne de l’asile de Bron, ancien chef de clinique des maladies mentales à la Faculté de médecine de Lyon, directeur de l'Echo médical de Lyon, est médecin-adjoint de Saint-Jean-de-Dieu depuis plusieurs années.

Actuellement âgé de trente-quatre ans, il ne compte à Lyon que des amis et est bien connu du monde médical aliéniste, car il a été secrétaire au Congrès de Clermont-Ferrand et a publié à ce titre le volume des travaux de ce Congrès. Nous sommes heureux de lui adresser nos vives félicitations pour avoir échappé de cette façon à une mort imminente et lui présentons nos vœux de prompt et entier rétablissement. — Th. Taty. »

[Annales médico-psychologiques 1900, n°11, pp.336-337].

|

En 1914, un service sanitaire militaire est installé dans l'établissement, sous le nom d'Hôpital n°111, dont Devay est le médecin chef : « HÔPITAL N° 111. — Missions africaines, établissement des Sauterelles. Rue Ernest-Renan, à Vénissieux (Rhône). Annexe Albert Carrier, 144, route de Vienne. Administrateur : M. Fayolle de Mans ; directrice : Sœur Rogatien ; médecin en chef : M. Devay ; médecins : MM. Balvay, Carrier. Nombre de lits : 100. » [Lyon médical 1914 p.346]

En 1939, atteint par la limite d'âge, il est remplacé par Mathon. Cependant, du fait de la mobilisation de son successeur, il est maintenu en activité.

|

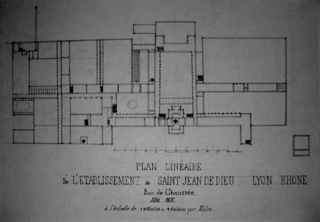

Paul de Magallon, restaurateur en 1819 de l'ordre de Saint Jean de Dieu en France -il avait été dissous à la Révolution- est à l'origine de la création en avril 1824 de la Maison des frères de Saint-Jean de Dieu, initialement Maison de Saint-Pierre et Saint-Paul, installée à la Guillotière, dans le château de Champagneux et les terrains alentours.

Paul de Magallon, restaurateur en 1819 de l'ordre de Saint Jean de Dieu en France -il avait été dissous à la Révolution- est à l'origine de la création en avril 1824 de la Maison des frères de Saint-Jean de Dieu, initialement Maison de Saint-Pierre et Saint-Paul, installée à la Guillotière, dans le château de Champagneux et les terrains alentours.

Édouard est reçu docteur en médecine à Lyon en 1928, avec une thèse intitulée Contribution à l'étude des confusions mentales récidivantes.

Édouard est reçu docteur en médecine à Lyon en 1928, avec une thèse intitulée Contribution à l'étude des confusions mentales récidivantes.

Docteur en 1929, reçu 7e au concours du médicat 1930, le docteur Mestrallet est donc lui aussi médecin du cadre des asiles. Nommé le 20 juin 1930 médecin-chef à Saint-Jean-de-Dieu (3e poste créé), il restera quarante-deux ans en fonctions dans le même établissement, prenant sa retraite en 1972.

Docteur en 1929, reçu 7e au concours du médicat 1930, le docteur Mestrallet est donc lui aussi médecin du cadre des asiles. Nommé le 20 juin 1930 médecin-chef à Saint-Jean-de-Dieu (3e poste créé), il restera quarante-deux ans en fonctions dans le même établissement, prenant sa retraite en 1972.