|

UN ASILE MARTYR

PRÉMONTRÉ PENDANT LA GUERRE

De tous les asiles d'aliénés qui ont été éprouvés par la guerre, l'asile de Prémontré (Aisne) est certainement celui qui a subi le sort le plus cruel.

Si de grands et beaux établissements, comme ceux d'Armentières et de Bailleul, ont été détruits, du moins leurs malades et leur personnel ont-ils pu être évacués par l'autorité française, et les affres de l'occupation par l'ennemi leur ont-elles été épargnées; d'autres établissements, Lommelet, Esquermes, ont bien subi l'occupation, mais sont restés debout et n'ont pas subi la destruction.

Rien n'a été épargné, par contre, à l'asile de Prémontré qui fut envahi dès le 1er septembre 1914 et ne fut libéré qu'aux dernières semaines de la guerre.

Situé dans le massif de Saint-Gobain, à 6 kilomètres au nord-est de Coucy-le-Château, il se trouva, après le repli Hindenburg de mars 1917, à 3 kilomètres en arrière des lignes ennemies. Pendant les deux années et demie qui précédèrent l'évacuation de l'asile, les malades et le personnel eurent à subir un véritable martyre, du fait des exactions et des brutalités d'un ennemi qui se croyait sûr de vaincre.

Ce qui aggrava la situation de l'asile, du personnel et des malades devant l'invasion ennemie fut que l'établissement se trouva privé dès le début de directeur et de médecins.

Toute la charge de cet important asile retomba sur le receveur-économe, M. Letombe. Le sort se montra particulièrement cruel pour ce fonctionnaire qui, en 1914, se préparait à prendre sa retraite.

Au moment où il pouvait croire qu'il allait jouir d'un repos bien gagné par quarante-deux années, dont trente-deux à l'asile de Prémontré, d'un labeur acharné accompli avec un scrupule rigoureux et une rare conscience du devoir, le voici porté, par des événements aussi terribles qu'imprévus, au poste de chef de l'établissement, alors que ce poste comportait beaucoup plus de dangers que d'honneurs.

L'asile constituant avec les quelques maisons situées dans son entourage une unité communale dont il est le maire, c'est lui qui, aussi bien comme maire que comme directeur de fait de l'établissement, reçoit les ordres de l'envahisseur et doit répondre de leur exécution. C'est lui qui doit pourvoir dans les circonstances les plus difficiles au ravitaillement de l'asile, lui qui doit colliger les fonds nécessaires à la vie de l'établissement.

Il fut admirablement secondé dans cette tâche écrasante par l'un de ses fils resté avec lui, M. André Letombe. Tous deux s'acquittèrent avec un dévouement absolu des fonctions délicates et périlleuses que des circonstances exceptionnelles leur avaient imposées. Ils surent opposer une attitude digne et ferme aux exigences de l'envahisseur et soutinrent par leur exemple le moral de la population.

En mars 1917, avec un certain nombre d'employés de l'asile, ils furent évacués et transportés à Hirson où ils vécurent misérablement, soumis aux privations les plus pénibles, jusqu'à leur rapatriement en août 1918. Grâce aux mesures prises par M. Latombe avant son évacuation, les archives de l'asile ainsi qu’un grand nombre d'objets précieux furent sauvés.

On n'apprendra pas sans intérêt que c'est notre collègue, le docteur Raviart, professeur de la Faculté de médecine de Lille, médecin en chef de la clinique d'Esquermes, qui fut chargé, par l'autorité allemande, de l'évacuation en Belgique des aliénés des pays envahis et, en particulier, de ceux de l'asile de Prémontré. Il ne voulut, bien entendu, accepter cette mission qu'avec le consentement de l'autorité française.

Voici à ce sujet le premier rapport qu'il adressa à M. le Préfet du Nord.

« Prémontré, le 8 décembre 1915

Monsieur le Préfet,

Je me fais un devoir de venir dès aujourd'hui vous rendre compte de la mission que vous m'avez autorisé à accepter.

Parti de Lille dimanche soir, je suis arrivé à Anisy-Pinon le lundi matin.

A la gare de Folembray, un médecin-inspecteur allemand m'a rejoint et donné les premiers renseignements. En gare d'Anizy, nous avons visité le train destiné au transport des aliénés, composé de vingt-quatre voitures pouvant recevoir six malades troublés ou huit malades tranquilles ; il est remarquablement aménagé.

Nous avons ensuite gagné l'asile de Prémontré situé à 8 kilomètres de la gare d'Anizy.

Cet asile avait, au mois d'août 1914, une population de 1300 malades : 600 hommes et 700 femmes. Lors de la déclaration de guerre, le médecin adjoint et les deux internes ont été mobilisés. Il ne restait plus alors que le directeur-médecin en chef qui, à l'arrivée des Allemands, le 1er septembre 1914, n'était plus à l'établissement.

Les 1 300 malades restaient sous la garde du surveillant en chef et des sœurs de la communauté des sœurs de charité.

M. Letombe, économe et maire de la commune, resté à son poste, a assuré l'administration de l'établissement.

Pendant les premiers mois, la situation fut des plus difficiles et les privations des plus grandes; aussi, on eut à enregistrer une mortalité considérable; 539 décès depuis le 1er janvier 1915. Puis le comité hispano-américain de Coucy (district de Ternier) d'une part, et l'autorité allemande, d'autre part, procurèrent les vivres qui manquaient.

Les deux premiers mois, un médecin de Coucy-le-Château, le docteur G..., venait deux fois par semaine, visiter les malades; le troisième mois, il fut remplacé par un médecin allemand d'une ambulance de Coucy.

Depuis lors il y eut toujours une formation sanitaire allemande dans l'asile, et les affections incidentes furent soignées par ses médecins qui opérèrent même quelques malades.

En somme, j'ai trouvé ici un grand asile français sans médecin français.

L'autorité militaire allemande avait déjà proposé l'évacuation de l'asile, mais le gouvernement français s'y serait formellement opposé.

Il n'en serait plus de même aujourd'hui, et c'est pourquoi on m'a fait venir ici pour procéder au transport des malades en collaboration avec M. le docteur Weyert, aliéniste allemand.

Avec lui, j'ai visité deux fois déjà tous les malades, préparé le premier convoi et décidé du retour dans leur famille d'un certain nombre de sujets guéris.

Tels sont, Monsieur le Préfet, les premiers renseignements que je puis vous donner; ils sont de nature à vous montrer que ma présence ici était vraiment nécessaire.

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de ce qui se passera ultérieurement; en attendant, je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments les plus dévoués.

Dr RAVIART. » |

La mortalité considérable dont parle le docteur Raviart fut due pour une petite part à la fièvre typhoïde, mais pour la plus grande part, à une véritable épidémie de cachexie œdémateuse ou d'anasarque essentielle, comme il en sévit pendant l'occupation ennemie sur de nombreux points des régions envahies.

Charles Foutan, « Épidémie d'anasarque essentielle. Rôle des sels de potasse. Maladie par carence » (Gazette des hôpitaux; oct. 1919, n°58; p. 913) décrit ainsi cette affection : anasarque blanche, molle sans troubles cardiaques, limitée au tissu cellulaire sous-cutané, élimination normale du rein; les troubles n'évoquent pas le brightisme ni la petite urémie, mais la pseudo-pellagre : vomissements ou diarrhée, dyspnée, hypo-tension artérielle, phénomènes nerveux, fatigue musculaire dépression, troubles cutanés : peau sèche, démangeaisons, mauvais poil, le régime déchloruré et lacté reste sans action; par contre ces troubles disparaissent le jour où le régime alimentaire redevient normal.

Il attribue tous ces troubles à une alimentation contenant de la potasse en excès et trop pauvre en Na Cl.

Il n'y a rien d'étonnant certes à ce que nos malheureuses populations des régions envahies aient été décimées du fait du régime alimentaire qui leur était imposé.

Toutefois l'évacuation que le docteur Raviart était venu préparer ne put se faire, les gouvernements français et allemand n'ayant pu arriver à une entente à ce sujet :

« Arrivé à Prémontré le 5 décembre, dit le docteur Raviart dans un rapport ultérieur, j'y suis resté jusqu'au 21 du même mois, date à laquelle on m'apprit que les gouvernements français et allemand n'étant pas d'accord, le transfert n'aurait pas lieu pour le moment.

L'aliéniste allemand, docteur Weyert, venu à Prémontré dans le même but que moi, s'en fut également. Mon séjour là-bas n'avait cependant pas été inutile, puisqu'il m'avait permis d'examiner les malades de l'établissement, de décider du retour dans leur famille de quelques-uns que je trouvais guéris, de me faire l'interprète d'un certain nombre de demandes du personnel auprès de l'autorité allemande, et enfin de réconforter un peu personnel et malades qui s'étaient sentis bien seuls depuis tant de mois. »

Les évacuations ne commencèrent qu'au mois de février 1916 avec l'autorisation du préfet du Nord qui avait, avant de la donner, exigé des autorités allemandes la preuve que l'opération envisagée était approuvée par le gouvernement français.

Les hommes furent évacués les premiers par M. Delannoy, interne de M. Raviart, avec le concours d'une formation sanitaire allemande (Hifslazarett Zug) et furent, non pas rapatriés, comme on l'avait espéré d'abord, mais conduits en Belgique, aux établissements de Dave-lès-Namur et de Merxplas.

Puis le docteur Raviart lui-même se rendit à Prémontré : « Sitôt arrivé, on nous a appris que les malades ne seraient pas conduits en France comme on l'avait cru tout d'abord , mais qu'elles seraient dirigées sur des établissements belges. Le lendemain, samedi 26, un premier convoi d'environ cent cinquante malades était formé en gare d'Anizy-Pinon et dirigé sur Merxplas où nous arrivons le lendemain.

Après un court séjour à Bruxelles, où avait lieu le blanchissage des literies souillées par les malades, nous reprenions le chemin de Prémontré, d'où un second convoi de femmes repartait, le samedi 4 mars, pour Dave cette fois. Là, grand émoi des frères de cet établissement d'aliénés, scandalisés de voir leur maison soudain envahie par des femmes accompagnées d'infirmières religieuses. »

Le docteur Raviart termine son rapport en rendant hommage à la cordialité et au zèle que le docteur Glorieux, inspecteur des asiles d'aliénés de Belgique, et nos autres confrères belges apportèrent à l'accueillir et à soigner nos malades.

La plupart de ceux-ci restèrent en Belgique jusqu'en août 1918.

Ils furent alors rapatriés avec le personnel de l'asile par la Suisse et placés, le plus grand nombre, à l'hôpital de Moutiers (Savoie), les autres répartis dans un certain nombre d'asiles : Auch, Cadillac, Bron, Bassens, Clermont-Ferrand, Montdevergues, Agen, Saint-Robert, Bourg et Montauban.

Si l'on veut avoir une idée de la vie que fut celle du personnel et des malades de l'asile de Prémontré pendant l'occupation ennemie, vie faite d'angoisse, d'humiliations, de privations et qui aboutit au grand déchirement final de l'évacuation, il faudrait lire l'admirable récit écrit par Mlle Marguerite Latombe, fille du receveur économe (Le cadre limité de ce journal ne nous permet pas, à notre grand regret, de publier ce récit).

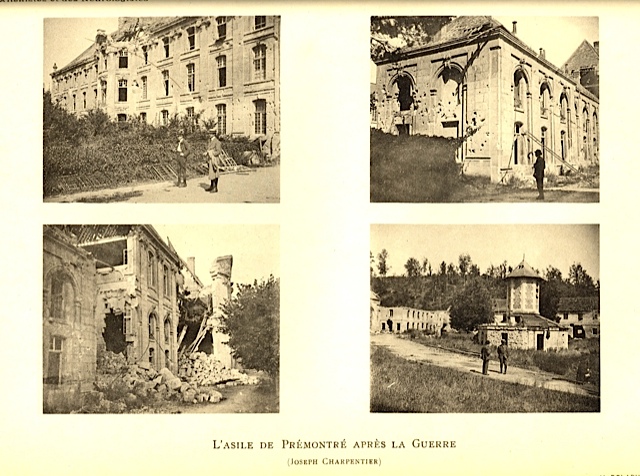

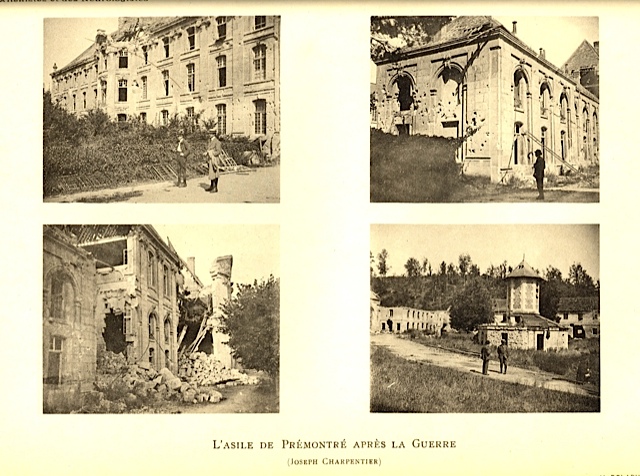

L'asile de Prémontré ne subit pas seulement le martyre dans la personne de ses habitants, mais hélas! ses bâtiments eux-mêmes subirent gravement l'injure de la guerre. Tous ceux qui ont connu Prémontré avant le grand drame mondial ne reviendront pas le visiter sans un serrement de cœur.

|

Les splendides bâtiments conventuels datant du dix-huitième siècle, autrefois Maison-Mère de la riche et célèbre congrégation des Prémontré, dans lesquels étaient installés les services administratifs, les logements des fonctionnaires et les pensionnats, ces bâtiments qui, par leur ensemble, rappelaient la place Stanislas et faisaient l'admiration des touristes d'année en année toujours plus nombreux, qui, notamment en 1911, firent celle des membres du Congrès d'Amiens, sont encore debout certes, mais dans quel état! Leur façade criblée d'éclats d'obus, les toitures crevées, les plafonds éventrés, des pans de murs en ruines, le zinc, les parquets enlevés.

|

Quant aux bâtiments neufs, leur état est pire encore. Les Allemands avaient commencé par vider les cuisines et la buanderie de tous leurs appareils. Le bombardement par avions ou par canons à longue portée fit le reste. Les cuisines ne sont plus qu'un monceau de ruines, toutes les sections sont plus ou moins abîmées, certaines complètement démolies, toutes, en tout cas, devenues inhabitables.

Et que dire de l'état dans lequel la guerre a laissé l'admirable forêt qui servait de cadre, d'écrin au magnifique joyau qu'était l'asile! Mise d'abord en coupe réglée par l'ennemi qui au moment de son recul final y installa des positions d'artillerie, elle fut sur bien des points fauchée, déchiquetée par les projectiles de tout calibre et de toute origine. Le site admirable et paisible choisi avec tant de goût par les religieux pour leur abbaye nous a été rendu défiguré.

Dès l'armistice, on se mit au travail pour remettre en état d'habitabilité les bâtiments les moins abîmés et au mois de septembre 1919 l'asile de Prémontré pouvait recevoir un premier contingent d'aliénés maintenus jusqu'alors dans des établissements de Belgique. La réintégration de l'asile se poursuit. Enfin, le conseil général de l'Aisne ayant voté les crédits nécessaires, on travaille activement, à l'heure actuelle, à la reconstruction de l'asile. Puissions nous revoir un jour l'asile Prémontré, toutes ses blessures cicatrisées, reprendre rang parmi les plus beaux asiles de France !

Joseph CHARPENTIER

|

C'est en 1867 que l'asile de Prémontré a ouvert ses portes, dans les bâtiments d'une ancienne abbaye.

C'est en 1867 que l'asile de Prémontré a ouvert ses portes, dans les bâtiments d'une ancienne abbaye.